Native North American Movies

Die Konstruktion von Stereotypen im Unterhaltungsfilm betrifft nicht nur Indigene. Dennoch haben wir es beim Western, „dem amerikanischen Heimatfilm“, mit einem eigenen Genre zu tun, welches über Jahrzehnte Bilder erzeugte, die mehr über eine (imaginäre) Eigenwahrnehmung von Weißen aussagen als dass man etwas über historische und soziale Tatsachen indigener Gesellschaften erfährt. Es ging um Konflikte, die weiße Siedler*innen betrafen, ohne je den ökonomischen und missionarischen Eifer der Frontiers auf ihrem Weg Richtung Westen infrage zu stellen. Gesellschaften, die über Jahrtausende auf dem später „Amerika“ genannten Kontinent lebten, wurden Opfer der Landnahme, ihre geschichtlichen Erfahrungen wiederum auf der Leinwand durch Bilder ersetzt. Die homogenisierenden „Indianer“-Darstellungen reichen dabei von zusammengewürfelten Dämonisierungsmotiven bis hin zur Romantisierung des „edlen Wilden“, images, die seit Geburt des Hollywood-Systems in tausenden von Filmen, B-Movies wie Westernklassiker, immer wieder reproduziert wurden.

Mittlerweile gibt es in den USA und in Kanada immer mehr Produktionsfirmen, welche in den Händen indigener Akteur*innen selbst liegen. Radio- und Fernsehsender vernetzen sich in Inuitgebieten, das American Indian Film Festival oder das Red Nation Film Festival schaffen Räume, um indigene Filmschaffende bekannter zu machen. Sechs dieser Streifen sollen in unserer Filmreihe vorgestellt werden und einen Ausblick eröffnen auf eine vielseitige indigene Filmkultur.

Die Reihe wird kuratiert von Ari N. Ntemiris

Beratende Unterstützung erhielten wir von Carmen Kwasny, Chairwoman der Native American Association of Germany.

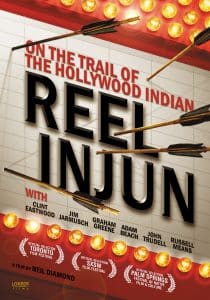

Reel Injun

Zur Einführung: Fremdrepräsentation von Indigenen in der Geschichte Hollywoods

Indigene wie nicht-indigende Filmschaffende diskutieren die Genese und (Re-)Produktion von Stereotypen im Western wie dem „drunken indian“ und dem gesicht- und geschichtslosen „Indianer“, der aus dem Nichts auftaucht, um weiße Frauen zu entführen und Männer zu skalpieren. Auch das romantisierte Bild des „edlen Wilden“ (in Deutschland vor allem durch die Winnetou-Filme geprägt) wird thematisiert, sowie die Bedingungen, welche Natives über Jahrzehnte aus der Filmproduktion ausschlossen. Fremdrepräsentation multiplizierte sich auf der Leinwand durch weiße, hispanische oder asiatische SchauspielerInnen, die indigene Rollen übernahmen.

Aufgewachsen in Waskaganish, Québec, erinnert sich Cree-Regisseur Neil Diamond an Kinobesuche, nach denen Native-Kinder beim Spiel lieber Cowboys als Indianer sein wollten. Dass Diamond selbst im Erwachsenenalter noch gefragt wurde, ob er im Zelt lebe und auf Pferden reite, führte dazu, sich den Auswirkungen der cineastischen Unterhaltungsindustrie noch einmal genauer zu widmen.

Der Umgang mit den Leinwandgeschichten ist unter Natives keineswegs homogen. REEL INJUN behandelt ein ernstes Thema mit Humor, stellt auch die Frage, wie sich Indigene selbst angesichts der Bilderflut mit Identität, Tradition und Wandel auseinandersetzen.

REEL INJUN · Kanada 2009 · R: Catherine Bainbridge, Neil Diamond, Jeremiah Hayes · Db: Catherine Bainbridge, Neil Diamon, Jeremiah Hayes, Eric Martin, Lois Vossen · K: Edith Labbé • Mit Sacheen Littlefeather, Adam Beach, Wes Studi, Jim Jarmusch, Clint Eastwood u.a. · engl.OF · 88′

Di 18. Februar 2025 • 18:00 Uhr im Cinema (kleiner Saal) ![]()

![]()

mit Einführung

Neil Diamond ist Cree-Kanadier, der vor allem mit der Produktionsfirma Rezolution Pictures zusammenarbeitet. Neben verschiedenen Dokumentarfilmen drehte er auch drei Staffeln der Serie DAB IYIYUU für das Aboriginal Peoples Television Network, in denen über das traditionelle Wissen von Native-Älteren berichtet wird.

Das Medium Film wird von ihm aktiv genutzt, um Erinnerungskultur zu unterstützen, traditionelle Native-Kultur zu erhalten und die koloniale Geschichte Amerikas aufzuarbeiten.

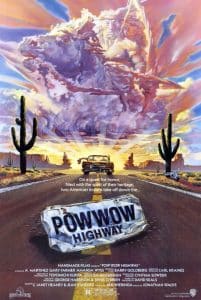

Powwow Highway

Indigene Identität im modernen Amerika – eine Perle des Independent Movies

»POWWOW HIGHWAY ist der bahnbrechende Native-Spielfilm, der die Filmindustrie revolutionierte und das Narrativ über Native Americans für immer veränderte. Er war der Wegbereiter für die indigene Erzählkunst im Kino.«

Red Nation International Film Festival

Den Unternehmern, die im Reservat in Lame Deer, Montana, einen Tagebau errichten wollen, ist der junge Aktivist Buddy Red Bow ein Dorn im Auge. Man befürchtet eine „Radikalisierung“ der Nördlichen Cheyenne. Als man Buddys Schwester in Santa Fé wegen eines platzierten Drogenfundes verhaftet, geht es mit seinem Schulfreund Philbert in dessen „Kriegspony“, einem alten 1964er Buick Wildcat, auf einen Road Trip quer durch Amerika.

Während Buddy nur seine Schwester befreien will, sucht Philbert heilige Stätten der Cheyenne auf, betet regelmäßig und lässt sich von Visionen leiten. Überzeugt davon, dass alles gut wird, hinterlässt er in den Black Hills in South Dakota den Ahnen zur Gabe einen riesigen Schokoriegel. Buddys kühne, materialistische Haltung kontrastiert mit Philberts scheinbar naiven Traditionalismus.

»Was POWWOW HIGHWAY am besten hinkriegt ist, zwei unvergessliche Charaktere zu erschaffen und ihnen gemeinsame Zeit zu schenken.« Roger Ebert

POWWOW HIGHWAY gewann u.a. beim American Indian Film Festival die Bestpreise für Regie, Film und Hauptdarsteller.

Großbritannien/USA 1988 · R: Jonathan Wacks · Db: David Seals, Janet Heaney, Jean Stawarz · K: Toyomichi Kurita • Mit A. Martinez, Gary Farmer, Amanda Wyss, Joanelle Romero, Graham Greene · dF · 91′

Di 4. März 2025 • 18:00 Uhr im Cinema (kleiner Saal) ![]()

![]()

mit einer Einführung von Dr. Marco Briese, Native American Studies, Uni Osnabrück

Der Amerikaner Jonathan Philip Wacks ist als Regisseur, Produzent und Drehbuchautor tätig. Neben Powwow Highway hat er mit Repo Man einen weiteren Kulthit geschaffen. Sein Werk wurde auf unzähligen internationalen Filmfestivals präsentiert (Sundance, Montréal, Tokyo, Florenz, London, Leipzig, New York, München, Berlin u.a.). Er ist Mitbegründer der Feirstein Graduate School of Cinema in der City University of New York (CUNY). Weitere Tätigkeiten u.a. im Emerson College und an der Vancouver Film School. Er ist Mitglied beim Directors Guild of America.

A Martinez wurde in Deutschland vor allem durch die Seifenoper Santa Barbara (California Clan) bekannt. Die Vorfahren des Sängers und Schauspielers sind väterlicherseits Mexikaner und Apache und mütterlicherseits Piegan Blackfeet und Nordeuropäer. Für POWWOW HIGHWAY gewann er den Preis als bester Schauspieler. Gary Farmer (Cayuga der Six Nations of the Grand River), hierzulande auch durch Nebenrollen in Filmen von Jim Jarmusch bekannt geworden, gilt in Kanada als Pionier für Medienschaffende, die sich mit indigener Kunst auseinandersetzen. Neben Radiosendungen (Aboriginal Voices Radio Network), Fernsehformaten und Zeitschriften, welche aktuelle politische Ereignisse kommentieren als auch die Vielfalt indigener (Erinnerungs-)Kultur lebendig halten, ist er auch als Sänger tätig. Joanelle Romero, welche Buddys Schwester Bonnie spielt, ist Gründerin des Red Nation Television Network und des Red Nation International Film Festival. Ihre Produktionsfirma Spirit World Productions (Vorläufer von Red Nation Films) sollte die Repräsentation von Native Americans in der Unterhaltungsindustrie fördern.

Weitere Infos:

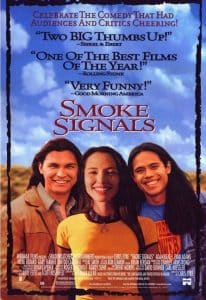

Smoke Signals

Tragikomisches Roadmovie

Als erste größere Produktion, bei der Natives sowohl vor als auch hinter der Kamera standen, erleben wir den tristen Alltag zweier Heranwachsender im Coeur d‘Allene Indian Reservat in Plummer, Idaho. Verspielt greift der Film Klischees des Kinos auf. Im Fernsehen laufen schwarz-weiß-Western, Victor macht sich über Thomas‘ Vorliebe für Der mit dem Wolf tanzt lustig, erklärt ihm, dass man als „Indian“ stets stoisch auszusehen habe, und nicht zuletzt wird darüber philosophiert, warum John Wayne in seinen Filmen nie seine Zähne zeige.

Chris Eyres Figuren sind Charaktere mit eigenen Biographien. Der Geschichten erzählende, stets lächelnde Thomas Builds-the-Fire sucht seit frühester Kindheit die Nähe zu dem abweisenden Victor. Immer wird das Gespräch auf dessen Vater Arnold (dargestellt von Gary Farmer, Powwow Highway) gelenkt, der Victor und seine Mutter einst verließ, an Alkoholismus litt und seinen Sohn auch geschlagen hat. Als man Nachricht aus Arizona erhält, dass Arnold verstorben sei und man dessen Asche abholen könne, zwingt Thomas sich auf, Victor begleiten zu dürfen. Die Reise wird zur Auseinandersetzung mit der eigenen Kindheit, Emanzipation geht einher mit Fragen um Verständnis und Vergebung für die Älteren.

USA/Kanada 1998 · R: Chris Eyre · Db: Sherman Alexie · K: Brian Capener • Mit Adam Beach, Evan Adams, Irene Bedard, Gary Farmer, Tantoo Cardinal · ab 6 J. · engl.OmU · 89′

Di 11. März 2025 • 18:00 Uhr im Cinema (kleiner Saal) ![]()

THE PYJAMA PARTY PROGRAM

Der wundervolle Film ist so schön und herzerwärmend, dass man ihn (wie kürzlich in einem Gespräch formuliert) in einem flauschigen Schlafanzug schauen sollte.

Also an alle: kommt zum Film, wer im Schlafanzug kommt, zahlt ermäßigten Eintritt (5 Euro) und kriegt ein Biergetränk ausgegeben. (Für Menschen, die keinen Alkohol möchten, wird sich eine Alternative finden…)

Chris Eyre

(Cheyene and Arapaho Tribes of Oklahoma) wurde in Portland, Oregon, geboren und in Klamath Falls von Adoptiveltern großgezogen. In Produktionen wie Skins, Skinwalkers (beide 2002) und Edge of America (2003) hat Eyre sich immer wieder mit dem Leben von Native Americans im modernen Amerika auseinandergesetzt. Der Regisseur ist mehrfach ausgezeichnet. 2006 gewann er den DGA-Award (Director‘s Guild of America) als erster indigener Filmemacher im Bereich „Outstanding Directional Achievement in Children‘s Program“, seit 2012 ist er Vorsitzender des Film Departements an der Santa Fé University of Art and Design. SMOKE SIGNALS gilt innerhalb wie außerhalb indigener communities als wichtiger Beitrag zur Filmgeschichte und gehört zu Eyres größten Erfolgen.

Tip:

Interview mit Chris Eyre (YouTube)

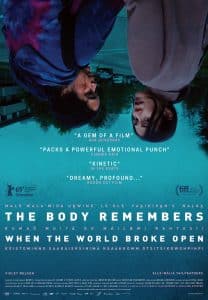

The Body Remembers When the World Broke Open

Konfrontation zweier sozialer Milieus

Das auf Festivals (u.a. Canadian Screen Awards und imagineNATIVE Film and Media arts Festival) preisgekrönte Drama verfolgt in langen Shots die Begegnung zweier indigener Frauen. Aíla (Blackfoot und Sami, dargestellt von Regisseurin Tailfeathers), die gerade von einem Termin zur Einsetzung eines IUP kommt, sieht wie eine junge Frau (Kwakwaka‘wakw, dargestellt von Nelson) auf offener Straße von einem Mann beschimpft wird. Rosie ist schwanger von ihrem gewalttätigen Freund, dessen Appartement sie mit dessen Mutter teilen. Die gutsituierte Aíla nimmt Rosie mit zu sich nach Hause. Zaghaft versucht sie, die werdende Mutter danach auszufragen, ob es Möglichkeiten gibt, ihr zu helfen.

Der Film besticht durch die Konfrontation zweier Frauen, die aus verschiedenen sozioökonomischen Verhältnissen stammen. Aílas Unterstützungsversuche sind voller Zweifel. Als sie Rosie damit konfrontiert, warum diese ihr Geld geklaut habe, wirft Rosie ihr vor, sich arrogant und unwissend zu verhalten. Die Ängste darum, als junge Mutter aus ärmlichen Verhältnissen von Verwandten, der Polizei und der Bürokratie nicht ernstgenommen zu werden, werden auch durch die Kamera- und Regierarbeit für die Zuschauer*innen spürbar in Szene gesetzt.

Originaltitel: Kwakʼwala: Malkʼwalaʼmida uḵwineʼ leʼołeʼ yax̱idixa̱nʼs ʼnalax̱,

Nord Sami: Rumaš muitá go máilbmi rahtasii

Blackfoot: Koistominno saakaisksinima ksaahkomm otsitsikowohpihpi

Kanada 2019 · R: Kathleen Hepburn, Elle-Máijá Tailfeathers · Db: Elle-Máijá Tailfeathers, Kathleen Hepburn · K: Norm Li • Mit Elle-Máijá Tailfeathers, Violet Nelson, Charlie Hannah, Barbara Eve Harris · engl.OmeU · 105′

So 16. März 2025 • 20:00 Uhr im Cinema (kleiner Saal) ![]()

![]()

Regisseurin und Schauspielerin Elle-Máijá Tailfeathers wurde 1985 in einem Reservat der Kainai geboren, ihre Mutter Esther ist Ärztin und gehört zur Blackfoot Konföderation. Ihr Vater ist ein Sámi aus Nordnorwegen. Innerhalb des Feldes der Filmproduktion ist sie auch außerhalb Kanadas tätig. Die Unterstützung des indigenen Filmes macht einen wichtigen Teil ihrer Arbeit aus. In Dokumentarfilmen porträtierte sie politisch und sozial engagierte Akteur*innen von Native-Gemeinschaften. Für THE BODY REMEMBERS … gewann sie beim Canadian Screen Award die Preise für die beste Regie und das beste Drehbuch, als Hauptdarstellerin war sie nominiert.

Kathleen Hepburn ist eine kanadische Drehbuchautorin und Regisseurin. Erste Aufmerksamkeit erhielt sie für ihren Kurzfilm NEVER STEADY, NEVER STILL aus dem Jahre 2015, den sie 2017 zu einem Langfilm neu bearbeitete (achtmal nominiert beim Canadian Screen Award, u.a. für Regie und Drehbuch). Sie ist Mitbegründerin der Produktionsfirma Experimental Forest Films.

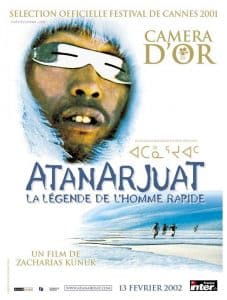

Atanarjuat – Die Legende vom schnellen Läufer

Episches Drama einer reinen Inuit-Filmcrew

Irgendwo in der östlichen Arktik am Ende des ersten Jahrtausends: Nachdem ein Schamane in Igloolik („Platz der Schneehäuser“) einen Fluch über die Gemeinde ausspricht, brechen soziale Konflikte um Mord, Macht, Rache und Eifersucht aus. Nach dem Tod des ehemaligen camp leaders übernimmt Sauri dessen Rolle, während sein Rivale Tulimaq zum Gespött seiner Nachbarn wird. Die Streitigkeiten der Väter übertragen sich auf deren Kinder. Zwischen Oki, Sauris Sohn, und Tulimaqs Söhnen, dem starken Amaqjuat und dem schnellen Läufer Atanarjuat, kommt es zu neuen Intrigen. Als Atanarjuat nach einem Anschlagsversuch völlig nackt durch die Eislandschaft flieht, geht es um die Frage, wie die Gewaltspirale durchbrochen werden kann.

ATANARJUATs Erfolg bei unzähligen Festivals und den kanadischen Kinokassen beschäftigte nicht nur die Filmreviews, sondern auch Forschende der Ethnologie und der Visuellen Anthropologie. Das Medium Film steht hier in der Tradition der oralen und der schriftlichen Überlieferung einer Jahrhunderte alten Legende für zukünftige Inuit-Generationen. Die für westliche Sehgewohnheiten dokumentarisch anmutenden Szenen entwickeln in dem Epos eine einzigartige Sogwirkung.

ATANARJUAT – THE FAST RUNNER (Inuktitut: ᐊᑕᓈᕐᔪᐊᑦ) · Kanada 2000 · R: Zacharias Kunuk · Db: Paul Apak Angilirq · K: Norman Cohn • Mit Natar Ungalaaq, Sylvia Ivalu, Peter-Henry Arnatsiaq, Lucy Tulugarjuk · ab 12 J. · inuk.OmU · 167′

So 30. März 2025 • 18:30 Uhr im Cinema (kleiner Saal) ![]()

![]()

mit Einführung

Zacharias Kunuk

Der Regisseur sowie andere Mitglieder der Filmcrew kannten die Legende vom schnellen Läufer. Mehrere Ältere erzählten die Geschichte neu, die verschiedenen Versionen wurden zu einem Drehbuch verarbeitet. Unter schweren Bedingungen in begrenzten Zeiträumen, in denen das Tageslicht für die Dreharbeiten nützlich war, entstand der Film. Hatten westliche (weiße) Medien den Erfolg des Filmes zum Teil mit „primitivistischen“, romantisierten Narrativen erklärt, wird das Medium Film selbst verwendet, um diese Sicht von einer quasi geschichtslosen Inuit-Kultur zu unterlaufen.

Zacharias Kunuk wurde 1957 in Kapuivik geboren. Auf Androhung der Regierung, von seiner Familie getrennt zu werden, zog Kunuk im Alter von 10 Jahren nach Igloolik, um in der Stadt Englisch zu lernen. In der Stadt entwickelt sich seine Leidenschaft fürs Kino. In diesem Zusammenhang setzt er sich auch mit der Darstellung von US-Natives und Inuit in der Unterhaltungsindustrie auseinander. Neben seinem Filmwerk ist er auch Bildhauer tätig. Kunuk hat mit vielen Inuit mittlerweile eine agile Medienkultur vorangetrieben, in Radiosendungen, Fernsehshows und Kinofilmen wird Erinnerungskultur bewahrt und werden traditionelle Sichtweisen auch auf aktuelle Ereignisse geworfen. Mit dem Cree-Regisseur Neil Diamond (Reel Injun) arbeitete er an einer Dokumentation, in denen ein historischer Konflikt zwischen der Cree-Nation und Inuit aufgearbeitet wird.

Weitere Infos:

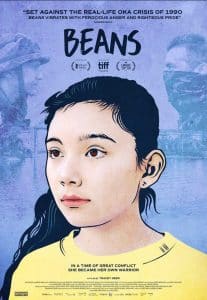

Beans

Von realen Ereignissen inspirierter Coming-of-age-Film

Während der sogenannten „Oka-Krise“ kam es 1990 zu bewaffneten Zusammenstößen zwischen First-Nation-People und der kanadischen Regierung. Erweiterungspläne eines Golfplatzes der Stadt Oka, Québec, erstreckten sich über Mohawk-Gebiete, u.a. ein alter Friedhof hätte dem Projekt weichen sollen.

»Kanadier haben diesen Sommer nicht so erlebt wie wir. Die Medien haben uns als Terroristen dargestellt. Unsere Nachbarn haben uns angegriffen. … Und anstatt Schutz zu bieten, richteten die Provinzpolizei und die kanadische Armee ihre Waffen auf uns.«

Regisseurin Tracey Deer

Die junge Tekehentahkhwa, von allen Beans genannt, bemüht sich um die Aufnahme an einer Eliteschule, als der Konflikt am Kanesatake-Reservat aufbricht. Während ihre Mutter für Respekt und gewaltfreien Widerstand einsteht, wird Beans mit der Ignoranz und dem offenen Hass weißer Kanadier*innen konfrontiert. Geschockt von der Untätigkeit anwesender Polizisten, erlernt sie Selbstverteidigung. In ihrer Clique verschwimmen die Grenzen zwischen Mutproben und Aktivismus inmitten einer Spirale aus Gewalt und Gegengewalt.

BEANS schafft, woran ein politischer Spielfilm scheitern kann. Konflikte werden durch die Handlung lebendiger Charaktere ausgetragen, moralische Fragen durch vielschichtige Figuren transportiert. Auf Festivals begeisterte Kiawentiios schauspielerische Leistung, Drehbuch und Film wurden mehrfach ausgezeichnet.

Kanada 2020 · R & Db: Tracey Deer, Meredith Vuchnich · K: Marie Davignon • Mit Kiawentiio, Rainbow Dickerson, Violah Beauvais, Paulina Alexis · engl./mohawk/franz.OmeU · 91′

So 6. April 2025 • 20:00 Uhr im Cinema (kleiner Saal) ![]()

![]()

Regisseurin TRACEY DEER erlebte als zwölfjährige die Ereignisse hautnah mit. Im Sommer 1990 entschloss sie sich, Filmregisseurin zu werden und die Geschehnisse in Filmen zu thematisieren. Laut eigener Aussage mussten die Dreharbeiten zu Beans zeitweise unterbrochen werden, aufgrund der traumatischen Erlebnisse. Auch in anderen Kurz-, Dokumentar- und Fernsehfilmen setzte sie sich mit Fragen zur Politik und Identität junger Mohawk-Mädchen auseinander.

BEANS gewann u.a. den Preis als bester Film bei den Canadian Screen Awards und war nominiert für das beste Drehbuch bei den 24. Québec Cinema Awards und gewann den TIFF-CBC Films Screenwriter Award 2019. Insgesamt wurde der Film bei diversen Festivals mit neun Preisen geehrt.

Weitere Infos: